Рецензии

Валерия Вениаминовича Предтеченского

Россия, Москва,

дом. тел. (495) 431 71 42

моб. тел.

8-9037442163

skype: r7290072900

| Начальная | Curriculum vitae | Интервью | Книги | Тексты | Переписка | Ссылки и рецензии |

Рецензии |

|

|

Валерия Вениаминовича Предтеченского | |

|

Россия, Москва, | |

|

| |

P Пол Кокшот, Аллин Коттрелл. “К новому социализму”, 1993.

Читаю книгу англичан, В. Пола Кокшота и Аллин Коттрелл, “К новому социализму”, 1993

http://www.ecn.wfu.edu/~cottrell/socialism_book; русский перевод Ю. Дергунова, Ю. Жиловца, Е. Литвак, А. Никоновой.Авторы (К. и К.), систематически обращаясь к "одной" и к "другой" сторонам социальных явлений (как и положено марксистам), достаточно верно проникают этим в глубину драматически решенных проблем социализма (в СССР). Мало того, они развивают марксистскую тему “широкого кооперативного производства” при социализме (Ф.Энгельс. Письмо к А.Бебелю,20-23.01.1886. К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т. 36, с.361), как первой фазе коммунизма. Но, даже препарируя будущую "коммуну" (причём, оптимальную, в 100 человек!), дальше кооперативно-торговых отношений их мысль не продвигается! L

И поэтому, с моей "стороны" возникла потребность кое-что добавить к сказанному ранее в докладе, “Кооперативное производство – переход к коммунистическому хозяйству” (Экономическая и философская газета /ЭФГ/, № 49, декабрь 2012, с. 4-5). А именно.

*

Сейчас принято (как и К. и К.) считать необходимым продуктом тот, который идёт на воспроизводство только рабочей силы. Получается, что на воспроизводство материальных средств производства и совершенствование технологий выделяется часть прибавочного продукта. Действительно, в капиталистическом способе производства такое положение дел так и должно осуществляться, поскольку капиталисту принадлежит весь продукт его (капиталиста) производства, включая и отчисления на зарплату исполнителям процесса производства. Поэтому на капиталистическом рынке, для общественного воспроизводства, этому капиталисту с необходимостью встречаются как пролетарий, так и другой капиталист.

Однако, по логике общественного воспроизводства, лишь продукт на общественное развитие может относиться к “прибавочному” (из которого капиталист по "праву" капитализма уворовывает себе часть про запас, на комфорт и на роскошь). А на производственное воспроизводство (воспроизводство предприятия, включая амортизацию оборудования и технологий и предметы труда) должен идти так же, как и на воспроизводство рабочей силы, необходимый продукт, чтобы само общество, как и каждое предприятие, включая его персонал, воспроизводились для следующего производственного цикла. Разница между вырабатываемым и потребляемым продуктом составляет “прибавочный” продукт.

Т.е., объективно, предприятие и его персонал неотделимы друг от друга. Они, объективно, составляют ячейку общественного воспроизводства. И эта воспроизводственная ячейка должна иметь свою воспроизводственную технологию, родственную всем воспроизводственным ячейкам и общественной системе этих ячеек, в целом.

Поэтому и в “социализме”, как первой фазе Коммунизма, т.е. при “широком кооперативном производстве” (в чём “Маркс и Энгельс никогда не сомневались”), весь этот необходимый продукт должен распределяться по научно выверенным потребностям производственно-потребительских кооперативов, “пред-коммун”, переходящих при наладке общественной кибернетики в подлинные всеобщие коммуны. Тогда и “демократия” (о которой так пекутся К.и К.) в вёрстке социальных планов должна будет исходить из потребностей коммун.

Следовательно, эта пресловутая “демократия” К.и К. должна быть не чем иным, как системной совокупностью кибернетики всех социальных предприятий. Т.е. в каждом предприятии, в коммуне, как в общественной ячейке, формируется своя воспроизводственно-структурная, кибернетическая программа, и именно эта программа, как генная социальная клетка включается в Социальную программу. Таким образом, Социальная программа не навязывается коммунным предприятиям, “сверху”, а исходит из их (ячеечных) потребных программ жизни, воспроизводства в целях производства, т.е. развития.

Этим же образом, государство постепенно теряет свой капитал – в целях развития – как прибавочный продукт, поскольку этот “прибавочный” продукт становится для коммун необходимым. Остальное – дело техники совершенствования Социальной кибернетической программы. Место государства занимает столь же коммунная наука, никак не связанная с присвоением “прибавочного” продукта, а лишь с его “перевалкой”.

Начав читать главу 6, “Детальное планирование”, я тут же увидел родные мне схемы автоматики с отрицательными обратными связями от результата к узлу сравнения с целевым заданием (40 лет с ними работал). И тогда, сравнив все высказывания авторов с моим “Тетраэдром”, мне стало ясно, откуда берётся тупик всех экономистов, включая кибернетиков (Глушкова и Бира в т. ч.).

Тупик теоретиков-экономистов – в буржуазном понимании “конечного продукта”!!!

Т. е., установлена искусственная граница между производителем и потребителем: потребитель запрашивает – производство обеспечивает (или не обеспечивает, по своему усмотрению) “конечным продуктом”. Далее, потребитель уже сам решает: съесть этот продукт, пустить его в дело или в море утопить – производителя это не интересует, и он вновь настраивает свои планы по потребностям потребителя. И именно по этому видению “конечного продукта” К. и К. оставляют в своём “Новом социализме” как “демократию потребителя”, так и “маркетинг”, т. е. рынок. Оставляют основные буржуазные категории, включая и карточную (денежно-стоимостную) систему оплаты рабочей силы. Оставляют старую буржуазную стихию воспроизводства “Новому социализму”.

В социальной же действительности никакого “конечного” продукта нет! Есть воспроизводство!

Есть определённые моменты воспроизводства, преобразующиеся в следующие моменты. Каждый момент социального воспроизводства, включая продукт труда, движется к своему преобразованию в иное состояние, согласно закону воспроизводственной системы.

Вот, это-то воспроизводство Новая кибернетическая система и обязана учесть. Т.е она должна состоять из коммунных под-систем, коммунных (воспроизводственных) ячеек.

И еще…

Однако, вначале, локальная воспроизводственная кооперативно-коммунная система (в которой Маркс и Энгельс никогда не сомневались) объективно должна (вынуждена) жить и развиваться в среде не только таких же кооперативно-коммунных воспроизводственных систем, но и, по большей части (вначале), в ординарной капиталистической среде. Поэтому данная локальная воспроизводственная система всё же имеет свои и “вход”, и “выход”. “Вход” есть цель, идея труда этой системы, заключающаяся в её рабочей силе. “Выход” же – соответственно – результат действия трудовой идеи, трудовая материя, продукт труда.

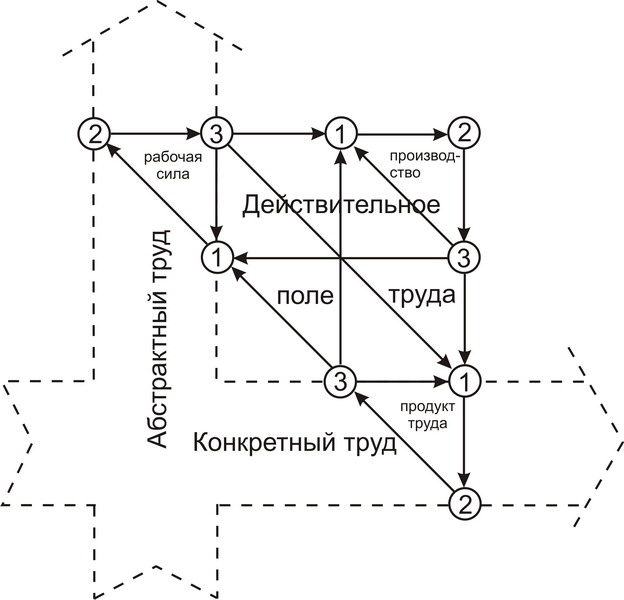

Именно эти два момента и находятся на границе трудового поля. Т.е. на внешней идеальной границе (Рабочая сила 2) происходит часть производства и воспроизводства рабочей силы (в основном, брачными связями). А на внешней же материальной границе (Продукт труда 2) так же происходит часть обращения продукта труда (в основном, этим самым “маркетингом”, т.е. рынком) обмена с иной средой.

Рис. Оптимальный трудовой базис.

Наука же (блок научно-корректирующих коммун) не выходит за рамки своей системы воспроизводства. И она лишь следит при помощи обратных связей и прямым продуктовым (предназначенным для развития) воздействием за системной устойчивостью от влияния стихии среды обитания (см. “Тетраэдр”

http://predtechenskij-valerij.narod.ru/labour_harmony.htm). Т.е. так, как реагирует на среду и всякий живой организм.И в научно-корректирующие же коммуны поступают сведения о соотношении продуктов в процессе обращения и различии уровней рабочей силы между воспроизводственными системами. Именно в результате этого социального анализа вырабатывается потребность в государстве диктатуры пролетариата для выравнивания экономических соотношений между воспроизводственными коммунными системами и объединения их в многорегиональную (в традиционных границах страны) социальную систему. Следовательно, потребуется политический переворот для экономической революции, снимающей всякое частнособственническое ведение хозяйства.

По мере объединения локальных и многоотраслевых коммунных воспроизводственных систем в одну, общественную, систему снимается рыночная система обмена научным распределением. И тогда хозяйственная роль государства войдёт в противоречие с природно-региональной воспроизводственной необходимостью, где условия труда примерно одинаковы для всех коммун.

"Такие коммуны создать" люди никогда не будут готовы. Ведь они лишь в процессе производства действуют коллективно, по-человечески. На "отдыхе" же, т.е. в процессе воспроизводства рабочей силы, они - их сознание, как и действия, - сугубо индивидуалистичны, т.е. как у обыкновенных (пардон!) низших животных. Уж так устроен капиталистический образ жизни. Но у низших животных есть инстинктивное чувство меры, а людей инстинкты подавлены мышлением.

Чтобы "созревание" сознания людей произошло, в дело должна вмешаться наука. Она должна связать стихийные кооперативные системы, типа "мандрагон" и "кибуц", в единые воспроизводственные комплексы с обменом по научной коллективной потребности.

Но и сознание научных деятелей, учёных еще не созрело до понимания движения, функции социально человеческого существования, жизни, развития. И оно даже всё ниже деградирует в индивидуализм, особенно с развитием персональной техники (включая компьютерную).

Перед нами - стена!

Однако эта “стена” трещит и шатается уже сама по себе. Вот, что предоставляет нам сам мировой капитализм:

Местные органы самоуправления имеют право при осуществлении своих полномочий сотрудничать и, в пределах, установленных законом, объединяться с другими местными органами самоуправления для выполнения задач, представляющих общий интерес.Конечно, эта “хартия” ориентирует население кап.стран, в основном, на демократическо-централистские организационные, иерархические, структуры управления и лишь при воспроизводстве рабочей силы, дабы обеспечить власть имущим более пристальный надзор за трудящимися массами. Но, сказавши: “А” - говори и “Б”.

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”:

“В соответствии с Гражданским кодексом органы местного самоуправления вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения”.Другими словами, даже юридически уже всё готово для социальной коммунистической революции – для объединения процесса производства продукта труда и воспроизводства рабочей силы всеобщим самоуправлением. Остается дело за наукой, за экономическим расчётом воспроизводственных ячеек и общественного распределения по коллективным потребностям. А за программистами кибернетики дело не встанет.